Franz Plörer

Gesundheitspolitik – vom Krankheits- zum Gesundheitsparadigma

1. Gesundheitspolitik – was ist das?

Gegenstand dieses Beitrags ist die Gesundheitspolitik. Was aber meinen wir, wenn wir von Gesundheitspolitik reden? Meinen wir damit tatsächlich eine Politik, welche Voraussetzungen für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität schafft, oder denken wir dabei an die medizinische Versorgung und die dazu notwendigen Verwaltungsstrukturen, an Diagnose und Therapie, an Pflege und Rehabilitation von Patienten?

„Die landläufigen Vorstellungen darüber, was Gesundheitspolitik ist und was sie sein soll, reichen weit auseinander“, schreiben Rolf Rosenbrock und Thomas Gerlinger in ihrem Buch „Gesundheitspolitik“. Sie stellen in der öffentlichen Debatte, aber auch im Gespräch unter Experten eine „doppelte Verkürzung“ fest: „Zum einen wird Gesundheitspolitik auf Krankenversorgungspolitik reduziert, zum anderen mit Kostendämpfungspolitik gleichgesetzt“ (Rosenbrock/Gerlinger 2006, 12).

Krankenversorgung und Kostendämpfung sind natürlich auch Gegenstand von Gesundheitspolitik, aber nicht nur. Zentrales Anliegen von Gesundheitspolitik sollte die Stärkung, Sicherung und Verbesserung von Gesundheit der gesamten Bevölkerung sein. „Das normative Ziel von Gesundheitspolitik ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung durch die Minderung krankheitsbedingter Einschränkungen der Lebensqualität und des vorzeitigen Todes“ (Rosenbrock/Gerlinger 2006, 13; Hervorhebung im Original).

Dieses normative Ziel geht über die traditionelle Vorstellung von Gesundheitspolitik hinaus, weil es nur dann annähernd erreicht werden kann, wenn alle gesellschaftlichen Bereiche im Sinne einer multisektoralen Gesundheitspolitik (im Englischen wird dafür den Begriff Health in All Policies verwendet) miteinbezogen werden (EU-Kommission 2015).

„Gesundheitspolitik findet demnach überall dort statt, wo durch die Gestaltung von Verhältnissen, Verhaltensbedingungen oder Verhaltensanreizen die Wahrscheinlichkeit der Krankheitsentstehung sowie der Verlauf von und der Umgang mit Erkrankungen – positiv oder negativ – beeinflusst werden. Gesundheitspolitik ist somit eine Querschnittsaufgabe.“ (Rosenbrock/Gerlinger 2006, 13)

Eine andere Definition von Gesundheitspolitik bieten Schwartz et al.: „Gesundheitspolitik umfasst die Formulierung von Zielen, die politische Auseinandersetzung um diese, die Wahl der geeigneten Instrumente und Maßnahmen sowie deren Anwendung und Überprüfung“ (Schwartz et al. 2012, 243).

Aber um welche Ziele geht es? Was ist davon zu halten, wenn die Beibehaltung peripherer stationärer Strukturen nicht mit der Verbesserung des gesundheitlichen Wohlbefindens der Bevölkerung begründet wird, sondern mit der Erhaltung von Arbeitsplätzen? Und gibt es in Südtirol eine öffentliche Auseinandersetzung darüber, welche Gesundheitsziele erreicht werden sollen, oder erschöpft sich die öffentliche Debatte in der Frage, wo und wie die steigenden Kosten im Gesundheitswesen, beispielsweise durch eine Reform der Verwaltungsstrukturen, eingedämmt werden können?

„Im günstigsten Fall“, schreiben Schwartz et al., „folgt Gesundheitspolitik gesundheitsbezogenen Zielen:

Verbesserung der Lebenserwartung,

Senkung der Morbidität und der Behinderungslast,

Verbesserung der gesundheitsabhängigen Lebensqualität,

Verringerung gesundheitsspezifischer sozialer Ungleichheiten.

Häufig bilden jedoch andere Orientierung die Grundlage der Zielformulierung:

Verbesserungsniveau (Ärztedichte, Krankenhausbettendichte),

Wirtschaftlichkeit (Beitrags- und Steuerlast, Standortproblematik),

Politische Kompromisse (Partei-, Standes- und Industrieinteressen)“ (Schwartz et al. 2012).1

Davon ausgehend soll nun ein kurzer Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und Zuständigkeiten Südtiroler Gesundheitspolitik gegeben werden. Anschließend wird der Fokus auf den zentralen Gegenstand von Gesundheitspolitik, nämlich die Gesundheit, gelenkt sowie Rahmenbedingungen beziehungsweise Voraussetzungen von Gesundheit besprochen, die Gegenstand einer „gesunden“ Gesundheitspolitik sein sollten.

2. Autonome Zuständigkeiten

Das Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol, das mit Dekret des Präsidenten der Republik am 31. August 1972 unterzeichnet und am 20. November 1972 im Gesetzesblatt veröffentlicht worden ist, sieht vor, dass die beiden autonomen Provinzen Bozen und Trient im Bereich „öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt“ (Südtiroler Landesregierung 2010, 230) primäre Zuständigkeit genießen, während sie für die Bereiche „Hygiene und Gesundheitswesen, einschließlich der Gesundheits- und Krankenhausfürsorge“ (Südtiroler Landesregierung 2010, 230) nur eine sekundäre Zuständigkeit haben.

„Primäre Zuständigkeit“ bedeutet, dass bei den „entsprechenden Kompetenzbereichen grundsätzlich ‚ausschließlich‘ das Land (oder die autonome Region) über die ‚volle‘ Kompetenz verfügt, das heißt sie nicht mit dem Staat teilen muss“ (Südtiroler Landesregierung 2010, 153).

„Sekundäre Zuständigkeit“ bedeutet, dass die Kompetenzen „nur im Rahmen der von der staatlichen Gesetzgebung festgelegten ‚grundlegenden Prinzipien‘ ausgeübt werden können. Im Prinzip regelt also der Staat das Grundsätzliche, die Region bzw. die Provinz die Details“ (Südtiroler Landesregierung 2010, 154).

Das staatliche Reformgesetz Nr. 833 vom 23. Dezember 1978 (Staatliches Reformgesetz 1978) hat alle Träger von Dienstleistungen im Bereich der Krankenversorgung (Krankenkassen, Krankenhausanstalten) aufgelöst und die Aufgaben den Sanitätseinheiten übertragen (Südtiroler Landesregierung 2010, 233). In Südtirol wurden vier Sanitätseinheiten errichtet: Mitte-Süd (Bozen), West (Meran), Nord (Brixen) und Ost (Bruneck).

Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 30. Dezember 1992, Nr. 502 wurde auf gesamtstaatlicher Ebene der Gesundheitsdienst erneut einer grundlegenden Reform unterzogen. Einige dieser Änderungen sind mit Landesgesetz Nr. 22 vom 10. November 1993 von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol übernommen worden. Dabei wurden unter anderem die vier Sanitätseinheiten in vier eigenständige Sanitätsbetriebe umgewandelt (Südtiroler Landesregierung 2010, 234).

Diese Sanitätsbetriebe werden im Gesetz als Hilfskörperschaften öffentlichen Rechts des Landes definiert. Sie sind mit Rechtspersönlichkeit und Betriebsautonomie ausgestattet und unterstützen das Land Südtirol bei der Erreichung der Ziele, die es sich gegeben hat. Auf der Grundlage von Vorgaben der Landesregierung regeln die Sanitätsbetriebe mittels privatrechtlicher Betriebsordnung ihre Organisation und die internen Betriebsabläufe selbst (Südtiroler Landesregierung 2010, 235).

Es gab in der Folge weitere Änderungen (Landesgesetz Nr. 5, Landesgesetz Nr. 7) am Landesgesundheitsdienst. Die vorläufig letzte größere Reform wurde im Oktober 2006 (Landesgesetz Nr. 9) beschlossen. Die augenfälligste Änderung bestand in der Zusammenführung der vier Sanitätsbetriebe zu einem einzigen Südtiroler Sanitätsbetrieb mit insgesamt vier Gesundheitsbezirken.

Eine Ausweitung der autonomen Befugnisse erfolgte 1980 (Gazzetta Ufficiale 1980). Artikel 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik 197/1980 sieht vor, dass auch die Arbeitshygiene und die Arbeitsmedizin sowie die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (Arbeitsinspektorat) sich im Zuständigkeitsbereich der Autonomen Provinzen befinden.

Die Sanitätsbetriebe, vormals Sanitätseinheiten (unitá sanitaria locale), sind gemäß Reformgesetz Nr. 833 nicht nur für die Krankenversorgung zuständig, sondern insgesamt für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung auf dem gesamten Territorium. Wörtlich heißt es im Gesetz: „Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali“ (Reformgesetz 833/1978). Im Besonderen sind sie also auch zuständig für die Bereiche Gesundheitserziehung, Umwelthygiene, Vorbeugung gegen physische und psychische Krankheiten, Gesundheitsschutz für Mutter und Kind, Hygiene, Schul- und Arbeitsmedizin, Vorbeugung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Sportmedizin, Betreuung durch allgemein-praktische ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und so weiter.

Um der durch das Reformgesetz vorgesehenen Aufgabe der Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten erfüllen zu können, sieht das Gesetz die Errichtung eigener Dienste vor, die den Sanitätseinheiten beziehungsweise den Sanitätsbetrieben unterstellt sind: „Per la tutela della salute dei lavoratori (e la salvaguardia dell’ambiente) le unità sanitarie locali organizzano propri servizi (di igiene ambientale e di medicina del lavoro) anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive“ (Legge n. 833/1978).

Insgesamt wurden in Südtirol sieben überbetriebliche Dienste eingerichtet, die im sogenannten Departement für Gesundheitsvorsorge zusammengefasst sind:

Dienst für Arbeitsmedizin

Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit

Pneumologischer Dienst

Dienst für Sportmedizin

Tierärztlicher Dienst

Dienst für Diät und klinische Ernährung

Die Sanitätsbetriebe sind demnach nicht nur für die Krankenversorgung zuständig, sondern auch für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Allerdings ist das Reformgesetz Nr. 833/1978 in der pathogenetischen Perspektive von Old Public Health gedacht und geschrieben und nicht in der salutogenetischen Perspektive von New Public Health. An dieser Ausrichtung hat sich bis heute nichts geändert. Darin könnte man einen Konstruktionsfehler der gesundheitspolitischen Gesetzgebung in Italien sehen. Anders formuliert: Der innovative Ansatz des Reformgesetzes blieb unvollendet, weil er im medizinisch-sanitären Denken stecken blieb. Es wurden zwar neue Strukturen auf dem Territorium geschaffen (Sprengel), aber diese beschränken sich auf die Beratung und Behandlung auf individueller Ebene. Interventionen im extramuralen Bereich bleiben auf instrumentelle, zumeist körperbezogene Risikofaktoren fokussiert. Die Dienste führen Kontrollen durch und ahnden Verstöße. Aber ein ressourcenorientierter Ansatz, bei dem die Betroffenen in partizipative und verhältnisorientierte Veränderungsprozesse einbezogen werden, sind im Methodenkoffer der überbetrieblichen Dienste, der Sprengel und der HausärztInnen nicht vorgesehen.

Zusätzlich zu den sieben Krankenhäusern, die der Südtiroler Bevölkerung für die stationäre Versorgung zur Verfügung stehen, haben alle, die im Verzeichnis der betreuungsberechtigten Personen des jeweiligen Gesundheitsbezirkes eingeschrieben sind, Anrecht auf eine sanitäre Grundbetreuung durch einen Arzt oder eine Ärztin für Allgemeinmedizin beziehungsweise durch einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin für PatientInnen bis zum 14. Lebensjahr. Zu den Rechten der BürgerInnen gehört auch, dass sie unter jenen ÄrztInnen für Allgemeinmedizin frei auswählen können, welche die kollektivvertraglich vorgesehene Höchstzahl an Betreuten noch nicht erreicht haben. Die staatliche Obergrenze liegt bei 1.500 PatientInnen pro Arzt bzw. Ärztin; in Südtirol liegt der Schnitt bei 1:1.600 und teilweise sogar darüber. Insgesamt gibt es in Südtirol rund 300 Haus- und KinderärztInnen.

Für die Koordination der Tätigkeiten des Gesundheitspersonals auf Bezirksebene und auf dem Territorium (SprengelfachärztInnen, ÄrztInnen für Allgemeinmedizin, freiberuflichen KinderärztInnen, ärztlicher Bereitschaftsdienst) ist der Dienst für Basismedizin zuständig.

Die in der Versorgungshierarchie auf der untersten Ebene angesiedelte operative Einheit des Landesgesundheitsdienstes sind die Gesundheitssprengel. Sie sind – neben den ÄrztInnen für Allgemeinmedizin – erster Bezugspunkt für Menschen, die sanitäre Leistungen in Anspruch nehmen. Koordiniert werden die Gesundheitssprengel vom Sanitätsbetrieb und den jeweiligen Gesundheitsbezirken; ihr Leistungsangebot beinhaltet Vorbeugung, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Beratung. Landesweit gibt es 20 Gesundheitssprengel und 14 Sprengelstützpunkte. Wollen medizinisch-sanitäre Einrichtungen oder FreiberuflerInnen im Namen und im Auftrag des Landesgesundheitsdienstes Leistungen erbringen, dann müssen diese vom Sanitätsbetrieb vorher bewilligt und akkreditiert werden.

Dieser kurze Abschnitt gibt nur andeutungsweise die starke Ausdifferenzierung des Krankenversorgungssystems auf horizontaler (Anbieter) und vertikaler (Entscheidungsträger) Ebene wider, lässt aber die hohe Komplexität in Bezug auf Planung und Steuerung erahnen.

Im folgenden Abschnitt stehen der Gesundheitsbegriff im Mittelpunkt und die Frage nach den Rahmenbedingungen (Determinanten) für Gesundheit. Ausgehend von zentralen gesundheitspolitischen Herausforderungen, sollen dann mögliche Handlungsstrategien aufgezeigt werden.

3. Gesundheit als Grundrecht

Gesundheit ist ein Grundrecht. Dieses hehre Prinzip findet sich auch in der italienischen Verfassung: „La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti“ (Italienische Verfassung 1948, Artikel 32).

Zwei Jahre vor der italienischen Verfassung wurde in New York die „Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)“ unterzeichnet, ein Dokument, in dem sich aus gesundheitspolitischer Perspektive gleich mehrere wegweisende Sätze finden. Der erste lautet: „Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen und sozialen Stellung“ (WHO 1946).

Bemerkenswert ist auch diese Feststellung: „Die Regierungen tragen die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Völker; sie können diese nur auf sich nehmen, wenn sie die geeigneten hygienischen und sozialen Vorkehrungen treffen“ (WHO 1946). Das heißt die Verantwortung für die Gesundheit der Völker wird den Regierungen zugewiesen und nicht dem Einzelnen, der beispielsweise durch einen gesunden Lebensstil einen Beitrag zur (individuellen) Gesundheit leisten kann. Das für politische EntscheidungsträgerInnen entlastende Argument der „Eigenverantwortung jedes Einzelnen“ bekommt erst zu einem späteren Zeitpunkt größeres Gewicht.

Die 51. Weltgesundheitsversammlung der WHO hat 52 Jahre später ein Rahmenkonzept mit dem Titel „Gesundheit 21 – Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert“ verabschiedet (WHO 1999). Die Mitgliedsstaaten der WHO bekräftigen darin ihre „Verpflichtung auf das in der WHO-Satzung verankerte Prinzip, dass es zu den Grundrechten eines jeden Menschen gehört, sich der bestmöglichen Gesundheit erfreuen zu können“. Damit bekräftigen sie „zugleich die Würde und den Wert einer jeden Person und die für alle geltenden gleichen Rechte, aber auch das Prinzip, dass alle die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten für die Gesundheit haben“ (WHO 1999).

Im darauffolgenden Absatz halten die Unterzeichnerstaaten fest: „Wir erkennen an, dass die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen das Endziel der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung darstellt“ (WHO 1999). Mit anderen Worten: Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist kein Selbstzweck, sie hat – letztlich – der Gesundheit und dem Wohlergehen der Menschen zu dienen.

Auf die kritisierbaren Aspekte dieser normativen Überhöhung von Gesundheit kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Dafür soll als weitere Quelle, die den Stellenwert von Gesundheit und damit von Gesundheitspolitik unterstreicht, der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) angeführt werden. Dieser Vertrag wurde mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags 2009 in „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ umbenannt (Amtsblatt der Europäischen Union 2010). Für uns von Bedeutung ist Artikel 168 (ex-Artikel 152, ex-Artikel 129): „Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.“ Und weiter: „Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedsstaaten und ist auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet“ (Amtsblatt der Europäischen Union 2010).

An diesem Punkt drängen sich mehrere Fragen auf. Erstens: Wenn sich auf der Makroebene selbst nationale und supranationale Organisationen die Erhaltung und Förderung der Gesundheit auf die Fahnen schreiben, dann muss geklärt werden, was mit „Gesundheit“ gemeint ist. Zweitens muss geklärt werden, welche Voraussetzungen auf der Meso- (Land) und Mikroebene (Settings) erfüllt sein müssen, damit die Gesundheit der Bevölkerung „verbessert“ werden kann? Außerdem stellt sich die Frage, wer die AkteurInnen sind, die an diesem Prozess der allgemeinen „Gesundheitsverbesserung“ beteiligt sind oder beteiligt werden sollten?

4. Bio-psycho-soziale Gesundheit

Einen maßgeblichen Beitrag zur Klärung des Gesundheitsbegriffs hat die WHO geleistet. Bereits in der Verfassung von 1946 findet sich der ebenso visionäre wie provokante Satz: „Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ (WHO 1946).

Visionär war diese Aussage, weil sie Gesundheit nicht negativ (in Abgrenzung zu Krankheit und Gebrechen) definiert. Sie betont die Mehrdimensionalität von Gesundheit und lenkt die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Wechselwirkungen, denen sie unterworfen ist. Dabei ist gerade der Hinweis auf die soziale Dimension von Gesundheit bemerkenswert, eben weil sie im medizinischen Alltag nicht jene Aufmerksamkeit genießt, die ihr zustehen würde.

Problematisch an dieser Definition von Gesundheit sind jedoch die Begriffe „Zustand“ und „vollständig“. Zustand suggeriert, Gesundheit sei etwas Statisches; aber damit wird das Prozesshafte, die kontinuierliche Veränderung, die im Kontext von Gesundheit und Krankheit stattfindet, ausgeblendet. Vielfach kritisiert (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2006) wurde auch das Adjektiv „vollständig“: Es ist kaum vorstellbar, dass es Menschen gibt, die „vollständig“ gesund sind. Auch werden Menschen mit einer Behinderung durch diese Definition als „krank“ stigmatisiert. Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass im Originaltext der Begriff „complete“ verwendet wird; würde man diesen mit „umfassend“ übersetzen, dann wäre die Definition weniger angreifbar.

Es hat unzählige Versuche gegeben, Gesundheit neu zu definieren (Schwartz et. al. 2012, 35; Naidoo/Wills 2010, 4). Dabei ist deutlich geworden, dass bei der Definition des Gesundheitsbegriffes das jeweilige Bezugssystem eine zentrale Rolle spielt. Solche Bezugssysteme können ExpertInnen (ÄrztInnen) sein, subjektiv Betroffene oder die Gesellschaft. Für uns von Bedeutung sind zwei Blickrichtungen: Die eine konzentriert sich auf die Frage, ob es sich bei Gesundheit um eine gelungene und bei Krankheit um eine nicht gelungene Bewältigung von inneren und äußeren Anforderungen handelt (Hurrelmann 2006, 142). Die andere Blickrichtung räumt einer einzigen Berufsgruppe, nämlich der ÄrztInnenschaft, das Definitionsmonopol von Krankheit und damit von Gesundheit ein (Schwartz et.al. 2012, 38).

Abb. 1: Gelungene Bewältigung von inneren und äußeren Anforderungen

Quelle: Hurrelmann 2006

Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind weitreichend: Die erste Leitvorstellung „stellt auf die Kompetenzen eines Menschen zur produktiven Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Anforderungen als Voraussetzung für Gesundheit ab“ (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2006) und eröffnet damit auf allen gesellschaftlichen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Bereichen vielfältigen Handlungsoptionen.

Die zweite Leitvorstellung birgt hingegen die Gefahr einer Entmündigung medizinischer Laien in sich, weil sie dazu verurteilt sind, sich dem ärztlichen Fachwissen zu unterwerfen. Eine Folge davon könnte sein, dass sich an den gesellschaftlichen Voraussetzungen für Gesundheit respektive Krankheit nichts ändert, eben weil sich diese Voraussetzungen außerhalb des Sanitätssektors befinden, die im Regelfall nicht Gegenstand ärztlicher Diagnose- und Heilkunst sind.

5. In Gesundheit investieren

Was aber sind die Voraussetzungen von Gesundheit/Krankheit? Ist es die individuelle, kurative Apparatemedizin mit den vielfältigen Diagnosemöglichkeiten, die bei fast jedem Patienten und jeder Patientin fast immer eine der 30.000 Krankheiten und Syndrome, die der Medizin derzeit bekannt sind, feststellen? Sind es die gigantischen Ausgaben, die Jahr für Jahr in den medizinisch-industriellen Komplex fließen? Ist die Gleichung zutreffend, dass das gesundheitliche Wohlbefinden der Bevölkerung - gemessen an der Lebenserwartung – proportional zur Anzahl der ÄrztInnen, Krankenhausbetten und Medikamentenausgaben steigt?

Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) hat Schlüsselindikatoren zur Beschreibung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung in den Mitgliedsländern erstellt. Einer dieser Indikatoren ist die Lebenserwartung bei der Geburt (OECD 2009, 2013). Zwei Ergebnisse fallen dabei auf: Zum einen, dass die Lebenserwartung in allen Ländern während des Erhebungszeitraumes von 1970 bis 2011 gestiegen ist. Die AutorInnen des OCED-Berichtes nennen dafür folgende Ursachen:

„Zu verdanken ist dieser Gewinn an Lebenserwartung einer Reihe von Faktoren, darunter einem steigenden Lebensstandard, einer gesünderen Lebensweise und besseren Bildung wie auch einem breiteren Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung. Weitere Faktoren, wie bessere Ernährung, sanitäre Versorgung und Wohnverhältnisse, spielen ebenfalls eine Rolle, vor allem in Ländern mit einer noch in der Entwicklung befindlichen Volkswirtschaft.“ (OECD 2009, 16)

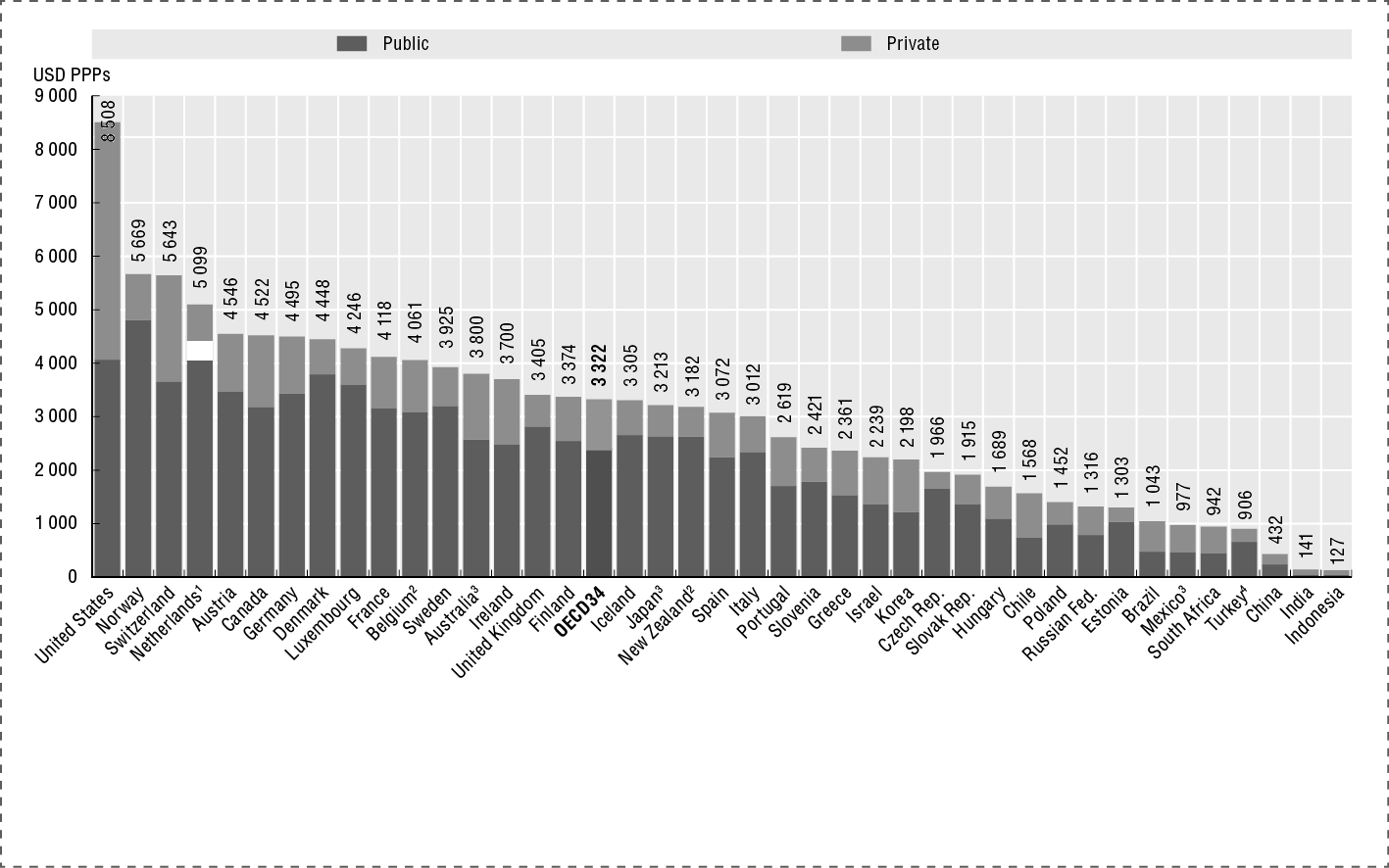

Das zweite Ergebnis, das auffällt: Die Schweiz liegt mit einer Lebenserwartung von 82,8 Jahren wie auch Japan und Italien mit jeweils(?) 82,7 Jahren deutlich über dem OECD-Durchschnitt (79,1 Jahre). Außerdem fällt auf, dass die Lebenserwartung der Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) mit 78,7 Jahren deutlich unter dem OECD-Durchschnitt liegt. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil kein Land der Welt mehr Geld pro Kopf (private und öffentliche Ausgaben zusammengerechnet) für die Gesundheit, genauer gesagt für die Krankenversorgung, ausgibt als die USA (OECD 2009, 155).

Die AutorInnen der OECD-Studie weisen darauf hin, dass die Unterschiede „auf ein breites Spektrum marktbezogener und gesellschaftlicher Faktoren sowie diversen Finanzierungs- und Organisationsstrukturen der Gesundheitssysteme der einzelnen Länder zurückzuführen“ (OECD 2009, 16) sind. Dennoch bleibt festzuhalten: Obwohl die USA mit im Schnitt 8.508 US-Dollar deutlich mehr für die medizinisch-sanitäre Versorgung ausgeben als die meisten anderen OECD-Länder (Japan und Italien geben sogar weniger als der OECD-Durchschnitt aus), bleibt die Lebenserwartung in den USA unter dem OECD-Durchschnitt – und das seit vielen Jahren, das heißt, die im letzten OECD-Bericht angeführten Daten sind kein Zufallsbefund.

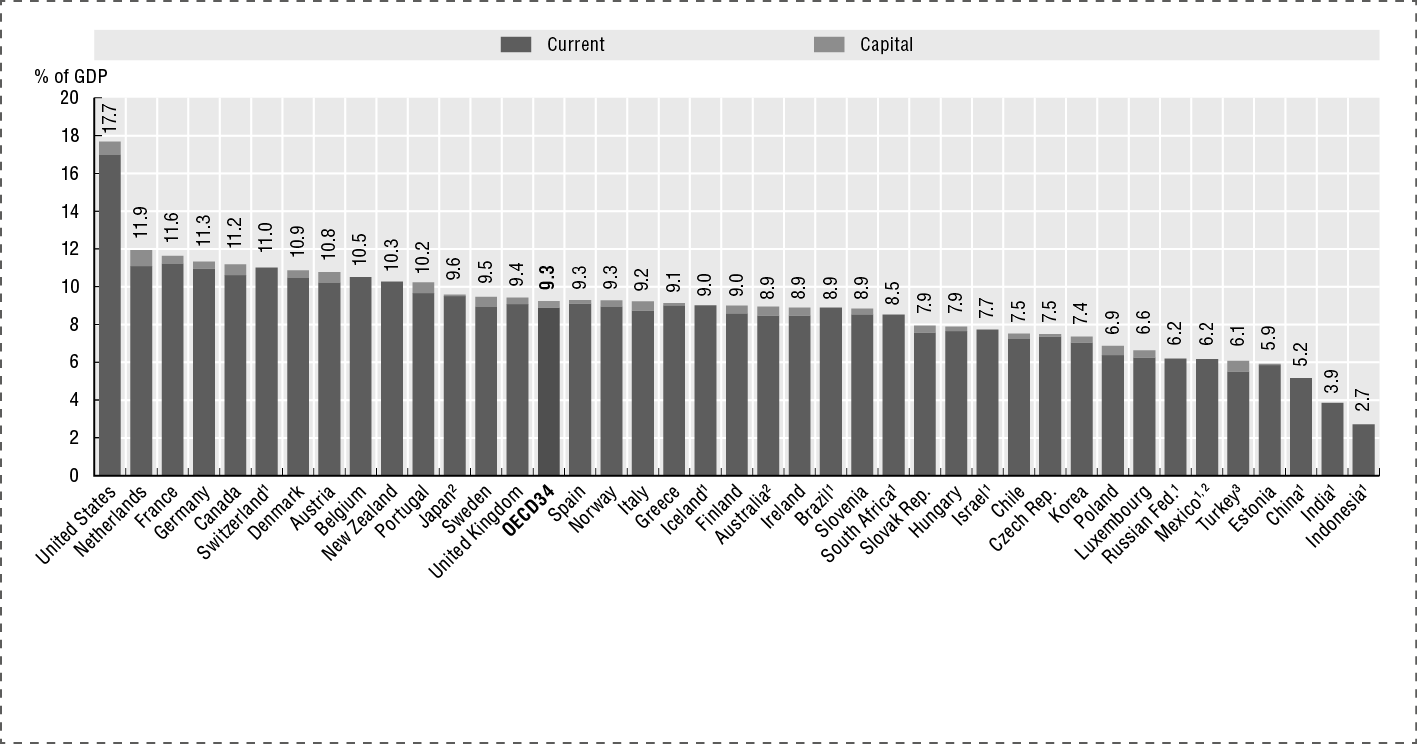

Ein nahezu identisches Bild ergibt sich, wenn man sich die Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) ansieht. Das heißt die einfache Gleichung „je höher die Ausgaben für die Krankenversorgung, desto höher die Lebenserwartung“ kann nicht bestätigt werden.

Obwohl es eine ganze Reihe methodischer Probleme gibt, wollten WissenschaftlerInnen herausfinden, wie groß der Beitrag des kurativen medizinischen Systems – einschließlich Impfungen und anderer Maßnahmen der medizinischen Prävention – am Anstieg der Lebenserwartung ist. Das Ergebnis war ernüchternd: Es liegt je nach Modellansatz und Berechnungsart bei 12 bis 24 Prozent (Schwartz et al. 2012, 576), das heißt rund 80 Prozent der Lebenserwartung sind auf nichtmedizinische Faktoren wie Bildung, Arbeit, Wohnen, soziale Netzwerke, gesunde Lebensstile, Hygiene und so weiter zurückzuführen.

Damit soll keinesfalls angedeutet werden, dass es nicht auch in Zukunft eine gut funktionierende, stationäre kurative Medizin braucht. Voraussetzung dafür aber ist, dass ein ganzes Bündel von Maßnahmen (siehe S. 16-17) beschlossen wird, mit dem verhindert werden kann, dass der Druck auf die stationäre Versorgung weiter steigt. Oberstes Ziel der nächsten Jahre muss deshalb der Aufbau eines abgestuften Systems von Filtern, sogenannten Gatekeepern, sein, die dies zu leisten imstande sind.

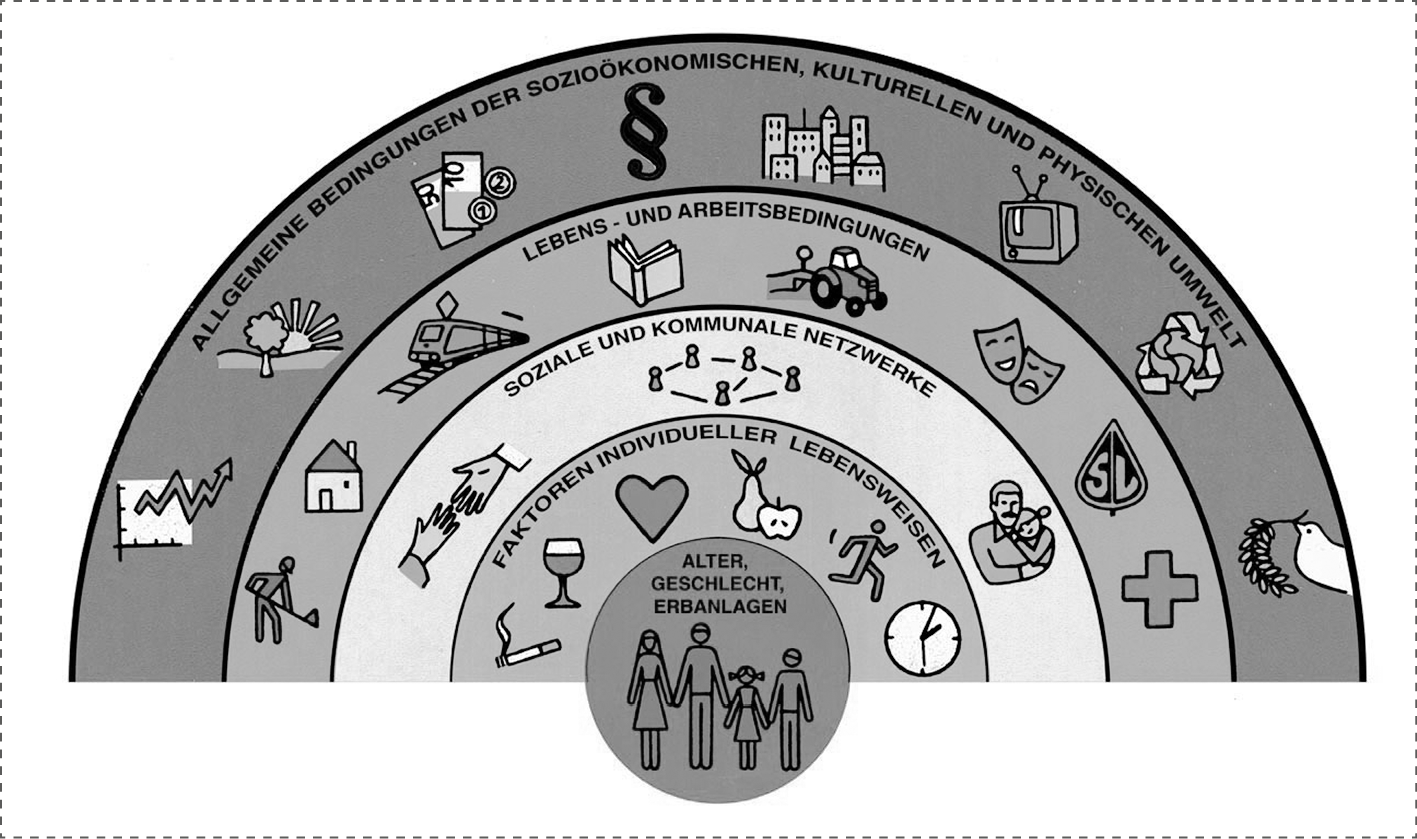

6. Determinanten von Gesundheit

Ausgehend vom umfassenden bio-psycho-sozialen Gesundheitsbegriff und ausgehend von der Überlegung, dass Gesundheit dank vorhandener Ressourcen das Ergebnis einer gelungenen Bewältigung sowohl der inneren (körperlichen und psychischen) als auch der äußeren (sozialen und materiellen) Stressoren ist (Hurrelmann 2006), soll nun die Aufmerksamkeit auf das von Margret Whitehead und Göran Dahlgren (1991) entwickelte Determinanten-Modell gelenkt werden.

Mit den „Determinanten der Gesundheit“ sind jene Faktoren gemeint, die unsere Gesundheit beeinflussen. Dieses Modell geht über die laienhafte Vorstellung von gesundheitsbestimmenden Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, ausgewogene Ernährung und medizinischer Versorgung weit hinaus. Die WHO nennt in der sogenannten Jakarta-Erklärung folgende Determinanten:

„Grundvoraussetzungen für Gesundheit sind Frieden, Unterkunft, Bildung, soziale Sicherheit, soziale Beziehungen, Nahrung, Einkommen, Handlungskompetenzen (empowerment) von Frauen, ein stabiles Ökosystem, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, soziale Gerechtigkeit, die Achtung der Menschenrechte und die Chancengleichheit. Armut ist dabei die mit Abstand größte Bedrohung für die Gesundheit.“ (WHO 1997)

Die Determinanten von Gesundheit können in fünf Bereiche unterteilt werden, wobei die übereinanderliegenden Schichten verdeutlichen sollen, dass sie sowohl einen direkten als auch einen indirekten Einfluss auf die Gesundheit besitzen. Gesundheit wird so als Ergebnis eines Prozesses gesehen, der von vielen Faktoren beeinflusst wird.

Gleichzeitig betont die WHO in der Jakarta-Erklärung, dass Strategien der Gesundheitsförderung helfen können, gesunde Lebensweisen zu entwickeln und die auf die Gesundheit einwirkenden sozialen, ökonomischen und Umweltfaktoren zu beeinflussen. Gesundheitsförderung geht damit über gesundheitserzieherische Konzepte weit hinaus, weil sie auch darauf abzielt, eine größere gesundheitliche Chancengleichheit zwischen den sozialen Gruppen zu erreichen. Zudem zeige der Kenntnisstand gesundheitswissenschaftlicher Forschung,

dass umfassende Ansätze zur Gesundheitsentwicklung – im Gegensatz zu individuumzentrierten Konzepten – am wirksamsten sind;

insbesondere Settings (Lebensbereiche, in denen Menschen den größten Teil ihrer Zeit verbringen, wie Gemeinden, Betriebe, Schulen und so weiter) gute Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung solcher umfassenden Strategien bieten;

die Einbeziehung der Bevölkerung für eine dauerhafte Umsetzung unerlässlich ist, das heißt, die Menschen müssen im Mittelpunkt gesundheitsfördernder Entscheidungsprozesse und Maßnahmen stehen, damit diese wirksam werden können;

Gesundheitslernen diese Partizipation unterstützt, das heißt, der Zugang zu Bildung und Information ist unabdingbar, um bei Menschen eine wirksame Beteiligung und Befähigung zur Wahrnehmung ihrer Gesundheitsinteressen zu erreichen (vgl. WHO 1997).

7. Herausforderungen

In Anbetracht dieser Vorgaben und in Anbetracht der großen Herausforderungen, vor denen die Gesundheitssysteme weltweit stehen, bedarf es eines Paradigmenwechsels in der Gesundheitspolitik, das heißt die pathogenetische Sichtweise (Old Public Health), die sich auf die Reparaturleistungen konzentriert, muss durch eine salutogenetische Sichtweise (New Public Health), die sich auf die Stärkung von Ressourcen und den Abbau von Belastungen in den Lebens- und Arbeitsbedingungen konzentriert, ergänzt werden. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

Zunahme chronischer und nichtübertragbarer Krankheiten,

steigende Kosten in der Krankenversorgung,

sozial ungleich verteilte Gesundheitschancen,

steigendes Renteneintrittsalter und damit die Notwendigkeit, bis ins hohe Alter gesund und leistungsfähig zu bleiben,

kippende Alterspyramide (der Anteil älterer Menschen steigt, der Anteil junger Menschen stagniert oder nimmt ab),

Migration,

prekäre Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftskrise,

umweltbedingte Gefährdungen.

Die Krankenversorgungssysteme haben weltweit die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Das gilt auch für Südtirol. Derzeit fließen pro Jahr rund 1,2 Milliarden Euro in die Therapie, Pflege und Rehabilitation kranker Menschen, das sind ungefähr 26 Prozent des Landeshaushaltes (Autonome Provinz Bozen 2013a).

Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeigt, dass eine Aufstockung dieser Mittel notwendig sein wird, wenn es nicht gelingt, die Weichen neu zu stellen und neben den drei Säulen „Therapie“, „Pflege“ und „Rehabilitation“, die vierte Säule „Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung“ aufzubauen.

Die Lebenserwartung ist in den Industrieländern und in Südtirol um ungefähr drei Jahre pro Jahrzehnt gestiegen. Das ist einerseits eine Erfolgsgeschichte; sie stellt aber andererseits die öffentlichen Haushalte und die Versorgungssysteme vor eine fast unlösbare Aufgabe, weil der Zuwachs an älteren Menschen höhere Ausgaben für die Renten und die Krankenversorgung zur Folge hat. Verschärft wird das Problem durch den sogenannten Altersscheren-Effekt. Damit ist gemeint, dass der Anteil der Menschen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, steigt, während der Anteil der Menschen, die dreißig Jahre und jünger sind, abnimmt beziehungsweise stagniert.

In Zahlen ausgedrückt: Der Anteil der über 64-Jährigen ist in Südtirol zwischen 2003 und 2012 um ein Viertel gestiegen und zwar von 76.000 Personen auf 95.000 Personen. Der Anteil der über 74-Jährigen ist im selben Zeitraum sogar um 29,1 Prozent gestiegen (Autonome Provinz Bozen 2013b, 11).

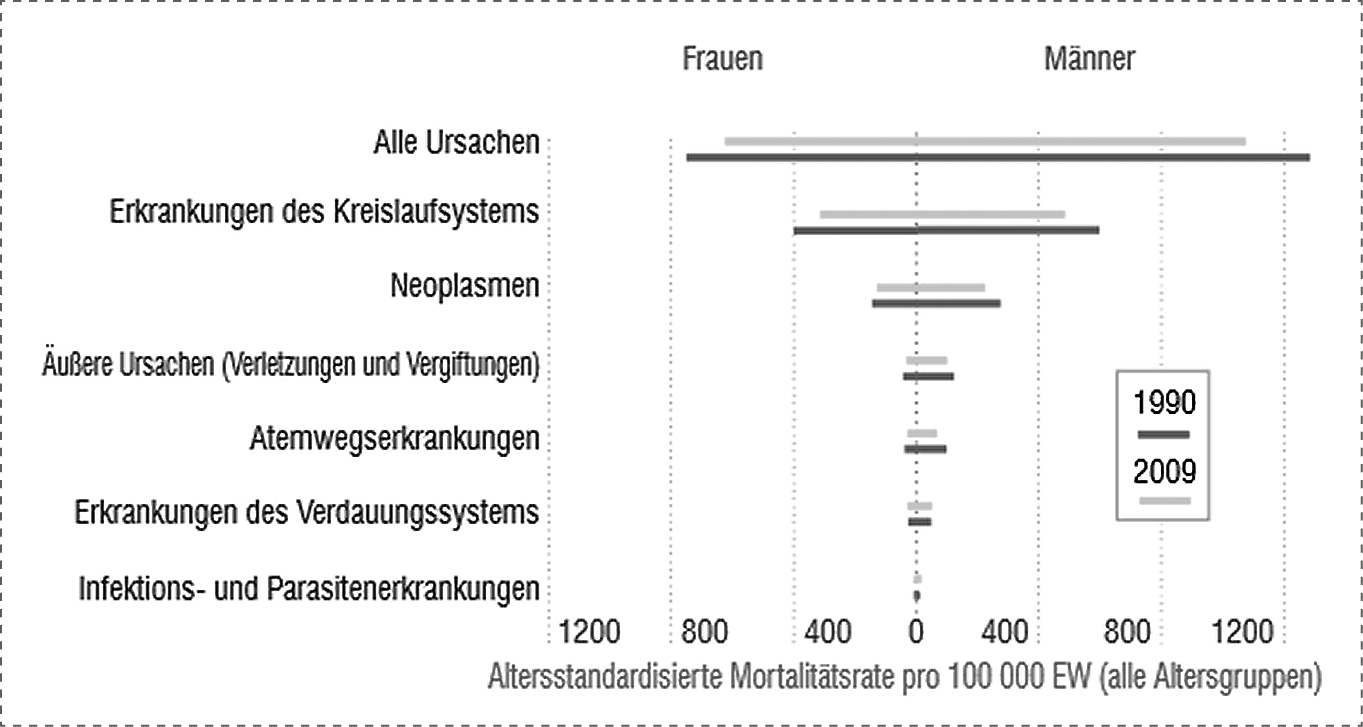

Mit dieser Entwicklung einher geht eine starke Zunahme der nichtübertragbaren chronischen Krankheiten, für die es eine Linderung der Symptome, aber keine Heilung gibt. Damit verbunden ist eine steigende Belastung der Kranken- und Pflegeeinrichtungen, aber auch der privaten Haushalte, die sich immer öfter mit der Frage konfrontiert sehen, wie sie die Betreuung ihrer Angehörigen auf Monate und Jahre hinaus bewerkstelligen können. Die häufigsten chronischen und nichtübertragbaren Krankheiten sind laut WHO (2005, 23):

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Krebs

chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen

Diabetes Mellitus

Erkrankungen des Verdauungssystems

Neuropsychiatrische Erkrankungen (Depression)

Muskel-Skelett-Erkrankungen

Diese Krankheiten sind laut WHO für 86 Prozent der Todesfälle und 77 Prozent der Krankheitslast verantwortlich (WHO 2005, IX). Zum Vergleich: Verletzungen und Vergiftungen haben einen Anteil von 14 Prozent an der Krankheitslast, die übertragbaren Krankheiten einen Anteil von 9 Prozent. Das Krankheitspanorama hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert: Die akuten, übertragbaren Krankheiten wie Tuberkulose, Masern und so weiter sind dank wirksamer Vorbeuge- und Behandlungsmethoden zurückgegangen. Gleichzeitig haben sich die chronisch-degenerativen Krankheiten zu Volkskrankheiten entwickelt und sind in den entwickelten Volkswirtschaften zu den Hauptursachen für Behinderung und Tod geworden.

Alarmiert von dieser Entwicklung hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) eine Resolution zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten (UNO 2012) verabschiedet. Darin betonen die Staats- und Regierungschefs, „dass die weltweite Belastung und Bedrohung durch nichtübertragbare Krankheiten eine der größten Herausforderungen für die Entwicklung im 21. Jahrhundert darstellt, die die soziale und wirtschaftliche Entwicklung überall auf der Welt untergräbt und die Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele gefährdet.“ Außerdem sind sich die Unterzeichner der Resolution „bewusst, dass nichtübertragbare Krankheiten die Volkswirtschaften vieler Mitgliedsstaaten bedrohen und zu einer Verschärfung der Ungleichgewichte zwischen Ländern und zwischen Bevölkerung führen können“ (UNO 2012).

Bereits ein Jahr davor hat das WHO-Regionalbüro für Europa den „Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten“ für den Zeitraum 2012–2016 verabschiedet (WHO 2011). Ein Jahr später folgte das „Europäische Rahmenkonzept ‚Gesundheit 2020‘ für gesamtstaatliches und gesamtgesellschaftliches Handeln zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden“ (WHO 2012).

Dachziele von „Gesundheit 2020“ für die europäische Region sind:

1. Senkung der vorzeitigen Mortalität bis 2020

2. Erhöhung der Lebenserwartung

3. Abbau gesundheitlicher Ungleichheit

4. Förderung des Wohlergehens der Bevölkerung

5. Sicherung der universellen Versorgung und des Rechts auf ein Höchstmaß an Gesundheit

6. Aufstellung nationaler Ziele und Vorgaben für die Gesundheit in den Mitgliedsstaaten

Auch das europäische Parlament blieb nicht untätig. Auf Vorschlag der EU-Kommission hat es 2014 ein drittes Aktionsprogramm im Bereich Gesundheit beschlossen. Begründet wird diese Verordnung unter anderem damit:

„Wenn die Menschen länger gesund und aktiv bleiben und die Möglichkeit haben, aktiv auf ihre Gesundheit Einfluss zu nehmen, wirkt sich dies – auch durch den Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten – positiv auf die Gesundheit im Allgemeinen, auf die Lebensqualität sowie auf die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit aus; gleichzeitig sinkt dadurch der Druck auf die nationalen Haushalte.“ (Amtsblatt der Europäischen Union 2014)

8. Multisektorale Gesundheitspolitik

Aber wie können diese Ziele erreicht werden? Sind Konzepte der Gesundheitserziehung ausreichend? Reicht der Appell von Gesundheitspolitikern, die Bevölkerung solle mehr Eigenverantwortung übernehmen und tunlichst einen gesunden Lebensstil pflegen?

„Erfolgreiche Regierungen tragen dem Umstand Rechnung“, heißt es in „Gesundheit 2020“, „dass sie echte gesundheitliche Fortschritte erzielen können, wenn sie ressortübergreifend für zwei strategische Ziele arbeiten“ (WHO 2012):

Verbesserung der Gesundheit für alle und Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheiten

Verbesserung von Führung und partizipatorischer Steuerung für die Gesundheit.

Drei Aspekte, die hier angeführt werden, sollen kurz angesprochen werden: Der Hinweis, dass eine erfolgreiche Gesundheitspolitik ressortübergreifend geplant und durchgeführt werden muss, der Hinweis, dass die Gesundheitschancen sozial ungleich verteilt sind und der Hinweis, dass die gesundheitspolitische Steuerung partizipatorisch gestaltet werden sollte.

a) Ressortübergreifende Gesundheitspolitik

Der erste strategische Ansatz, nämlich die Erarbeitung einer ressortübergreifenden Gesundheitspolitik, ergibt sich aus dem bio-psycho-sozialen Gesundheitsbegriff und dem bereits zitierten Determinanten-Modell, das heißt, es ist auf allen Ebenen eine Gesundheitspolitik zu entwickeln, die nicht mehr in die exklusive Zuständigkeit sogenannter Gesundheitsminister oder Gesundheitslandesräte fällt. Auf EU-Ebene ist dieses Konzept längst anerkannt: „Da die Gesundheit größtenteils von Faktoren außerhalb des Gesundheitsbereichs bestimmt wird, muss eine wirksame Gesundheitspolitik alle relevanten Politikbereiche einbeziehen“ (EU-Kommission 2015), heißt es auf der Website der EU-Kommission. Besonders hervorgehoben werden die Bereiche

Sozial- und Regionalpolitik,

Steuerwesen,

Umwelt,

Bildung,

Forschung.

Ein wegweisendes Dokument in diese Richtung wurde 2006 während der finnischen EU-Ratspräsidentschaft unter dem Titel „Health in All Policies“ veröffentlicht (Ståhl et al. 2006; EU-Kommission 2007, 2015). Wenige Jahre später verabschiedete die WHO die „Adelaide Erklärung zu Gesundheit in allen Politikbereichen“ (WHO 2010). Mit diesem Dokument wollte die WHO unterstreichen, dass gesundheitspolitische Ziele am ehesten erreicht werden können, wenn Gesundheit und Wohlbefinden in allen Sektoren eine wichtige Rolle spielen. „Der Grund hierfür liegt darin, dass die Voraussetzungen für Gesundheit und Wohlbefinden außerhalb des Gesundheitssektors angesiedelt sind und von der Gesellschaft und der Wirtschaft geprägt werden“ (WHO 2010, 1).

Ein grundlegender Paradigmenwechsel ist damit vollzogen, und es wird deutlich, dass Gesundheitspolitik künftig mehr und etwas anderes sein muss, als die traditionelle Krankenversorgungspolitik, wie wir sie bis jetzt kennen.

Eine kurze Analyse des Koalitionsabkommens zwischen SVP und PD für die Legislaturperiode 2013 bis 2018 soll zeigen, ob und inwieweit die angekündigte „Erneuerung“ darin ihren Niederschlag findet. Im Kapitel „Gesundheit“ wird darauf hingewiesen, dass „das Gesundheitssystem den Herausforderungen der Zeit angepasst werden [muss]“ (SVP-PD 2014). Als Herausforderungen angeführt werden der demographische Wandel, die epidemiologischen Veränderungen, die geänderten Lebensgewohnheiten, die sozialen Herausforderungen auf postakute Behandlung und Pflege kranker und älterer Menschen sowie der wissenschaftliche und technische Fortschritt.

Doch die Lösungsansätze, die anschließend aufgelistet werden, bleiben der klassischen Old-Public-Health-Logik verhaftet: Es soll die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Partnern im Gesundheitssystem überprüft werden, wobei als Partner die Allgemeinmedizin, Krankenhäuser, Sprengel, Hauspflege, Gesundheitsberufe, Altersheime und private Partner angeführt werden; es soll die Basismedizin gestärkt und die Errichtung von Gemeinschaftspraxen gefördert werden; es soll das Netz aus sieben Krankenhäusern und die Verwaltung des Sanitätsbetriebes optimiert sowie der Day-Hospital- beziehungsweise Day-Surgery-Bereich gestärkt werden; es sollen „Vorbeugung, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung fortgesetzt und intensiviert werden, um die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken, und zwar mit einem besonderen Augenmerk auf Suchtkrankheiten“; schließlich sollen die digitale Vernetzung sowie die e-Health-Instrumente etabliert werden.

Mit diesem Programm bleibt die Südtiroler Gesundheitspolitik hinter den Zielsetzungen, wie wir sie aus anderen Ländern kennen (Schweiz, Österreich, Deutschland), zurück. Es werden zwar einige Herausforderungen, mit denen sich die Gesundheitspolitik konfrontiert sieht, genannt, es wird aber nicht beschrieben, wie man sich diesen Herausforderungen stellen will.

b) Sozialstatus und Gesundheit

Der zweite Hinweis bezieht sich auf die vielfach belegte Tatsache, dass Gesundheitschancen sozial ungleich verteilt sind (Wilkinson/Marmot 2004, Mielck 2005, Siegrist/Marmot 2008), das heißt, sozial, ökonomisch und kulturell benachteiligte Menschen sind häufiger und länger krank als sozial privilegierte, und sie erfreuen sich einer deutlich geringeren Lebenserwartung.

„Die verschiedenen Erkrankungen und ihre Ursachen sind in der Bevölkerung insgesamt ungleich verteilt: sie kommen in den ärmeren und gefährdeten Bevölkerungsschichten häufiger vor“, schreiben die AutorInnen der WHO-Studie „Zugewinn an Gesundheit: Die Europäische Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten“, und sie ergänzen: „Angehörige niedriger sozioökonomischer Gruppen tragen ein mindestens doppelt so hohes Risiko, ernsthaft zu erkranken und vorzeitig zu sterben, wie Angehörige privilegierter Schichten“ (WHO 2006). Die AutorInnen unterstreichen außerdem, dass gesundheitliche Ungleichheiten zwischen Menschen mit höherem und niedrigerem Bildungsniveau sowie in Abhängigkeit von Berufsgruppen und Einkommensniveaus in allen untersuchten Ländern der Region festgestellt worden sind.

Einer der Gründe für dieses Phänomen, das zu den vordringlichsten einer zukunftsweisenden Sozial- und Gesundheitspolitik gehört, ist die höhere Prävalenz krankmachender Risikofaktoren (Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, hoher Blutdruck und zu hohes Blutcholesterin, Diabetes, Bewegungsmangel und unausgewogene Ernährung) bei sozial Benachteiligten. Auf die vielfältigen Ursachen und Wechselwirkungen dieses Phänomens kann nicht eingegangen werden. Es soll jedoch daran erinnert werden, dass sich die Situation aus gesundheitlicher Sicht bei diesen Personengruppen auch deshalb verschlimmert, weil sie über weniger Ressourcen verfügen, um die bio-psycho-sozialen Stressoren in der Lebens- und Arbeitswelt gesundheitsförderlich zu bewältigen. Die WHO spricht in diesem Zusammenhang von einer „multifaktoriellen Ätiologie“ und von „komplexen Wechselwirkungen zwischen Personen und ihrer Umgebung“ (WHO 2006, 6), welche die Entstehung nichtübertragbarer Krankheiten begünstigen.

„Individuelle Merkmale (zum Beispiel Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, genetische Veranlagung) und gesundheitliche Schutzfaktoren (zum Beispiel emotionale Belastbarkeit) sind im Zusammenwirken mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Determinanten (wie Einkommen, Bildungsniveau, Lebens- und Arbeitsbedingungen) für die Unterschiede hinsichtlich der Belastung von Personen durch gesundheitsbeeinträchtigende Einflüsse und ihrer Anfälligkeit hierfür verantwortlich. Diese zugrunde liegenden Determinanten – oder ‚Ursachen von Ursachen‘ – wirken sich auf Gesundheitschancen, Gesundheitsverhalten und Lebensweise sowie auf Ausbruch, Manifestation und Ausgang von Erkrankungen aus.“ (WHO 2006)

Der ritualisierte Appell der Politik an die Eigenverantwortung der BürgerInnen wirkt vor diesem Hintergrund nicht nur hilflos und naiv; er birgt zudem die Gefahr einer krankmachenden Stigmatisierung („blaming the victim“).

c) Partizipation und Gesundheit

Der dritte Hinweis betrifft die partizipative Planung und Gestaltung von Gesundheitspolitik. Ausgehend von der Feststellung, dass Gesundheit weitgehend außerhalb des Gesundheitssektors entsteht, liegt der Gedanke nahe, möglichst viele AkteurInnen am Planungs- und Umsetzungsprozess gesundheitspolitischer Strategien zu beteiligen. „Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz reicht über Institutionen hinaus: Er beeinflusst und mobilisiert lokale und globale Kulturen und Medien, ländliche und städtische Gemeinden und alle relevanten Politikbereiche wie etwa das Bildungssystem, das Verkehrswesen, den Umweltschutz und sogar die Stadtgestaltung“, heißt es im europäischen Rahmenkonzept „Gesundheit 2020“ (WHO 2012).

Ein unmittelbarer Anlass in Südtirol könnte die Erarbeitung des neuen Landesgesundheitsplans (LGP) sein; der letzte von der Südtiroler Landesregierung genehmigte LGP bezieht sich auf den Zeitraum 2000–2002. Ein zentrales Element des neuen LGP könnte die Entwicklung von Gesundheitszielen sein. Die Formulierung von Gesundheitszielen wird von der WHO empfohlen, weil damit ein Handlungsrahmen geschaffen wird, an dem sich alle beteiligten AkteurInnen, private ebenso wie öffentliche, Laien genauso wie Professionelle, ausrichten können. Das heißt, Gesundheitsziele dienen einerseits der Priorisierung von Gesundheitsproblemen und -risiken; und andererseits werden auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse für ausgewählte Zielbereiche Empfehlungen formuliert und Maßnahmenkataloge erstellt (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2006, 126-128).

Die Vereinbarungen haben einen empfehlenden, aber keinen gesetzlich bindenden Charakter. Die AkteurInnen, die am Prozess der Zielformulierung beteiligt sind, verpflichten sich jedoch, in ihren Verantwortungsbereichen jene Maßnahmen umzusetzen, die für die Zielerreichung hilfreich sind. Das erhöht die Akzeptanz und die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Erfolgs. Mittlerweile liegen mehrere internationale Erfahrungen für die Erarbeitung von Gesundheitszielen vor (Schweden, Kanada, Niederlande, Österreich und so weiter).

9. Handlungsebenen

Das Basisdokument der WHO zur Gesundheitsförderung, die sogenannte Ottawa-Charta (WHO 1986), sieht fünf vorrangige Handlungsebenen vor (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2006, 74-75):

1. Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik: Das Konzept der Gesundheitsförderung geht über die rein medizinische Versorgung hinaus, Gesundheit wird auf allen Ebenen und in allen Politikbereichen auf die politische Tagesordnung gesetzt. Dabei sind die gesundheitlichen Konsequenzen politischer Entscheidungen sichtbar zu machen (zum Beispiel durch Gesundheitsfolgenabschätzungen).

2. Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen: Die enge Verbindung zwischen Mensch und Umwelt wird als Grundlage für einen sozialökologischen Weg zur Gesundheit angesehen. Gesundheitsförderung schafft sichere, anregende und befriedigende Arbeits- und Lebensbedingungen und macht den Schutz der natürlichen und sozialen Umwelt sowie die Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu ihrem Thema.

3. Die Gesundheitsdienste neu orientieren: Die Gesundheitsdienste sollen ein Versorgungssystem entwickeln, das über die medizinisch-kurativen Betreuungsleistungen hinaus stärker auf die Förderung von Gesundheit ausgerichtet ist und sich an den Bedürfnissen der Menschen als ganzheitliche Persönlichkeiten orientiert.

4. Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen: Zentrales Anliegen der Gesundheitsförderung ist die Unterstützung von Nachbarschaften, Gemeinschaftsaktivitäten von BürgerInnen, Selbsthilfeaktivitäten und Gemeinden im Sinne vermehrter Selbstbestimmung, Autonomie und Kontrolle über ihre eigenen Gesundheitsbelange.

5. Persönliche Kompetenzen entwickeln: Gesundheitsförderung unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Fähigkeiten durch Information, gesundheitsbezogene Bildung sowie die Verbesserung sozialer Kompetenzen und lebenspraktischer Fertigkeiten. Sie will den Menschen helfen, mehr Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und ihre Lebenswelt auszuüben. Sie will sie in ihrem Lebensalltag dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen, die ihrer Gesundheit zugutekommen.

10. Maßnahmen

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Handlungsebenen könnten folgende Maßnahmen auf dem Weg zu einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik erarbeitet werden:

Programme für sozial, ökonomisch und kulturell benachteiligte Menschen, da sie schlechtere Gesundheitschancen haben als Menschen mit hohem Sozialstatus,

die Stärkung gesundheitsfördernder Faktoren und die Reduzierung von Belastungen auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Bereichen, dazu gehören insbesondere Belastungen und Ressourcen im psycho-sozialen Bereich, aber auch Programme zur Reduktion von Arbeits-, Verkehrs- und Freizeitunfällen sowie Unfällen im häuslichen Bereich;

die Vernetzung öffentlicher und privater Akteure, die ihre Projekte und Programme an den Gesundheitszielen und Qualitätsstandards des Landes ausrichten;

die aktive Teilnahme der Menschen in allen Lebensbereichen bei der Gestaltung von Gesundheitspolitik, das gilt auch für die Erarbeitung der Gesundheitsziele;

die Gesundheitspolitik als langfristige Investitionspolitik, die Investitionen in die Vorsorge grundsätzlich den Vorrang gegenüber Ausgaben in die Nachsorge gibt;

gesundheitsfördernde Programme und Strategien, die sich am Lebensverlauf von Menschen orientieren, das heißt, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention beginnen in der Schwangerschaft und schließen das hohe Alter mit ein;

Menschen werden zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Handeln befähigt, dies eingedenk der Tatsache, dass gesundheitsrelevante Entscheidungen von Menschen immer auch sozio-kulturell vermittelt sind, das heißt, „das hohe Gut Gesundheit“ ist auch in der Wertehierarchie sozial ungleich verteilt;

neben kontextorientierten Maßnahmen auf der Ebene von Settings (Betriebe, Schulen, Gemeinden, Krankenhäuser und so weiter) wird bei der Planung und Durchführung gesundheitsförderlicher Programme immer auch die Gesundheitskompetenz von Menschen berücksichtigt, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass sozial Benachteiligte geringere Handlungsspielräume haben als sozial Privilegierte.

Die angeführten Punkte erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entscheidend ist vielmehr, dass der Gesundheitssektor ein neues Verständnis seiner Aufgaben entwickelt, dass die Verantwortung auf dem Weg zu einer multisektoralen Gesundheitspolitik sektorenübergreifend wahrgenommen wird und dass es eine neue Governance braucht, um den vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Anmerkungen

1 Es muss an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass eine Vielzahl gesundheitspolitischer Fragen und Themen in diesem Beitrag nicht besprochen werden kann. Dazu gehören:

• Welche Rolle spielen die Sozialpartner (Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften), die Ärzte- und Zahnärztekammer, die Vertretungen der KrankenhausärztInnen und die Interessensverbände von Betroffenen, die im Dachverband für Soziales und Gesundheit zusammengeschlossen sind, bei der Planung und Gestaltung von Gesundheitspolitik in Südtirol?

• Italien hat ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen; Deutschland, Österreich und die Schweiz haben ein kassenfinanziertes – welche Vor- oder Nachteile ergeben sich daraus?

• Wie erfolgreich war die Errichtung eines einheitlichen Südtiroler Sanitätsbetriebes und die damit einhergehende Einführung von vier Gesundheitsbezirken?

• Wie gut funktioniert die Vernetzung auf dem Territorium, beispielsweise zwischen den Sozial- und den Gesundheitssprengeln, und wie sinnvoll ist es, wenn jetzt die Sozialsprengel dem Sanitätsbetrieb unterstellt werden sollen?

• Welchen Stellenwert haben die verschiedenen staatlichen (Ministerien, Staat-Regionen-Konferenz) und provinzialen AkteurInnen (Landesabteilungen für Soziales und Gesundheitswesen, DirektorInnen des Sanitätsbetriebes und DirektorInnen der Gesundheitsbezirke bis hin zu den DirektorInnen des Dienstes für Basismedizin, das sogenannte Plankomitee, der 17-köpfige Landesgesundheitsrat, der BürgerInnenrat für das Gesundheitswesen, das Landesethikkomitee und so weiter) bei der Planung und Gestaltung von Gesundheitspolitik in Südtirol?

• In welchen Bereichen medizinischer Versorgung kann/muss man Über-, Unter- beziehungsweise Fehlversorgung feststellen? Welche Personengruppen sind davon betroffen und welche gesundheitspolitischen Konsequenzen könnte man davon ableiten (Health Technology Assessments, Health Impact Assessments), und was würde dies für eine Gesundheitsberichterstattung bedeutet, die sich nicht mit einer Auflistung von Mortalitäts- und Morbiditätsdaten begnügt?

• An dieser Stelle wäre auch die Frage zu diskutieren, inwieweit Elemente einer angebotsinduzierten Nachfrage im Südtiroler Krankenversorgungssystem die gesundheitsökonomischen Kosten in die Höhe treiben und einer Medikalisierung Vorschub leisten, die mehr Schaden als Nutzen stiftet?

• Welche Effekte hat die Selbstbeteiligung von PatientInnen, ist sie sozial gerecht, sollte sie abgeschafft oder im Sinne eines Bonus-Malus-Systems ausgebaut werden?

• Welche Bedeutung hat das informelle Versorgungssystem (Angehörige, Selbsthilfegruppen, NachbarInnen, FreundInnen, Ehrenamtliche, Vereine) in Relation zum formellen Versorgungssystem (HausärztInnen, Sprengel, Krankenhäuser) für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen? Von welchen Entwicklungen wird das informelle System bedroht, wie könnte es in Zukunft gestärkt werden?

Literaturverzeichnis

Amtsblatt der Europäischen Union (2010). Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. www.transportrecht.org/dokumente/AEU_Vertrag.pdf

Amtsblatt der Europäischen Union (2014). Verordnung (EU) Nr. 282/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014-2020). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=DE

Autonome Provinz Bozen (2013a). Landesgesundheitsbericht 2012, Bozen. www.provinz.bz.it/eb/gesund

heitsbericht/ausgaben--gesundheitswesen.asp

Autonome Provinz Bozen (2013b). Sozialbericht 2013, Bozen

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2006, Original: 1996) (Hg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden der Gesundheitsförderung, Schwabenheim a.d. Selz: Peter Sabo-Verlag

Dahlgren, Göran/Whitehead, Margret (1991): Policies and strategies to promote social equity in health, Stockholm: Institute for Future Studies

EU-Kommission (2007). Weißbuch. Gemeinsam für die Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013. Brüssel. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_de.pdf

EU-Kommission (2015). Gesundheit in allen Politikbereichen. http://ec.europa.eu/health/health_policies/policy/index_de.htm

Fonds Gesundes Österreich (2015). Determinanten der Gesundheit. www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/begriffe-und-theorien/determinanten-der-gesundheit

Gazzetta Ufficiale (1980). Gazzetta Ufficiale n. 141 vom 24.5.1980. Decreto del Presidente della Repubblica 26 Gennaio 1980, n. 197. www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10820.pdf?zid=

Hurrelmann, Klaus (2006, Original: 1988). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung, München: Juventa

Italienische Verfassung (1948). www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Staatliches Reformgesetz (1978). Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Capo II – Competenze e strutture, Comma 10 www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm

Mielck, Andreas (2005). Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Einführung in die aktuelle Diskussion, Bern: Hans Huber-Verlag.

Naidoo, Jennie/Wills, Jane (2010, Original: 2009). Lehrbuch der Gesundheitsförderung, Köln: Conrad-Verlag.

OECD (2009). Gesundheit auf einen Blick 2009. OECD-Indikatoren. www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8109115e.pdf?expires=1422886359&id=id&accname=guest&checksum=48BEF19B8D65EBCAE46942152DC5D102

OECD (2013). Gesundheit auf einen Blick 2013. OECD-Indikatoren. www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8109115e.pdf?expires=1422886359&id=id&accname=guest&checksum=48BEF19B8D65EBCAE46942152DC5D102

Rosenbrock, Rolf/Gerlinger, Thomas (2006, Original: 2003). Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung, Bern: Hans Huber.

Schwartz, F. Wilhelm/Walter, Ulla/Siegrist, Johannes/Kolip, Petra/Leidl, Reiner/Dierks, Maria-Luise/Busse, Reinhard/Schneider, Nils (2012) (Hg.). Public Health. Gesundheit und Gesundheitswesen, München: Urban & Fischer.

Siegrist, Johannes/Marmot, Michael (2008) (Hg.). Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Erklärungsansätze und gesundheitspolitische Folgerungen, Bern: Hans Huber-Verlag

Ståhl, Timo/Wismar, Matthias/Ollila, Eeva/Lahtinen, Eero/Leppo, Kimmo (Hg.) (2006). Health in All Policies. Prospects and potentials. Ministry of Social Affairs and Health and European Observatory on Health Systems and Policies, Helsinki.

http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/health_in_all_policies.pdf

Südtiroler Landesregierung (Hg.) (2010). Südtirols Autonomie, Bozen

SVP-PD (2014). Koalitionsabkommen zur Bildung der Landesregierung für die Legislaturperiode 2013 bis 2018, Bozen. www.provinz.bz.it/land/landesregierung/download/koalitionsabkommen-de_2013-12-30.pdf

UNO (2012). Resolution 66/2. Politische Erklärung der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten, New York www.un.org/depts/german/gv-66/band1/ar66002.pdf

WHO (1946). Verfassung der Weltgesundheitsorganisation. www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf

WHO (1986). Ottawa-Charta. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf

WHO (1997). Die Jakarta Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert. www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/en/hpr_jakarta_declaration_german.pdf?ua=1

WHO (1999). Gesundheit 21. Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert, Kopenhagen. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/109287/wa540ga199heger.pdf

WHO (2005). Der Europäische Gesundheitsbericht 2005. Maßnahmen für eine bessere Gesundheit der Kinder und der Bevölkerung insgesamt, Kopenhagen. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/82444/E87325G.pdf

WHO (2006). Zugewinn an Gesundheit. Die Europäische Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten, Kopenhagen.

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/76527/E89306G.pdf

WHO (2010). Adelaide Erklärung zu Gesundheit in allen Politikbereichen, Adelaide.

www.who.int/social_determinants/german_adelaide_statement_for_web.pdf

WHO (2011). Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten (2012-2016), Kopenhagen.

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/147730/RC61_gdoc12.pdf

WHO (2012). Europäisches Rahmenkonzept ‚Gesundheit 2020‘ für gesamtstaatliches und gesamtgesellschaftliches Handeln zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, Kopenhagen.

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/170315/RC62wd09-NEW-Ger.pdf

WHO (2013). Der Europäische Gesundheitsbericht 2012. Ein Wegweiser zu mehr Wohlbefinden, Kopenhagen.

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/196984/EHR2012-EXECUTIVE-SUMMARY-GER.pdf

Wilkinson, Richard/Marmot, Michael (2004). Soziale Determinanten von Gesundheit. Die Fakten., Kopenhagen. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98441/e81384g.pdf

Abb. 2: Lebenserwartung bei Geburt (1970 und 2011)

Quelle: OECD 2013

Abb. 3: Gesundheitsausgaben pro Kopf (öffentlicher und privater Sektor inklusive)

Quelle: OECD 2013

1. In the Netherlands, it is not possible to clearly distinguish the public and private share related to investments.

2. Current health expenditure.

3. Data refers to 2010.

4. Data refers to 2008.

Abb. 4: Gesundheitsausgaben 2011 (oder früher) im Verhältnis zum BIP

Quelle: OECD 2013

1. Total expenditure only.

2. Data refers to 2010.

3. Data refers to 2008.

Abb. 5: Das Determinanten-Modell nach Dahlgren und Whitehead

Quelle: Fonds Gesundes Österreich

Abb. 6: Gesundheitsausgaben in Südtirol

Quelle: Autonome Provinz Bozen (2013a)

Abb. 7: Lebenserwartung in Südtirol

|

Männer |

Frauen | |

|

1977 – 1979 |

69,1 |

77,2 |

|

1979 – 2001 |

77,1 |

83,5 |

|

2001 – 2005 |

78,0 |

83,7 |

|

2006 |

78,8 |

84,6 |

|

2007 |

79,3 |

84,9 |

|

2008 |

79,2 |

85,2 |

|

2009 |

79,9 |

85,1 |

|

2010 |

80,5 |

85,8 |

|

2011 |

80,5 |

85,8 |

Quelle: Autonome Provinz Bozen (2013b)

Abb. 8: Todesursachen in der europäischen Region (1990 und 2009)

Quelle: WHO 2013

Abb. 9: Fünf Handlungsebenen der Ottawa-Charta

Quelle: WHO 1986

Abstracts

Politica sanitaria – dal paradigma della malattia a quello della salute

La politica sanitaria, intesa per lo più come “assistenza sanitaria”, si trova di fronte a grandi sfide: l’aumento delle malattie cronico-degenerative e l’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria.

Nel contempo diviene sempre più chiaro che l’apparato medico curativo e orientato all’individuo è sottoposto a un’eccessiva sollecitazione e ha dato vita ad attese che non è in grado di soddisfare. Lo stesso vale per la politica. Per decenni essa ha spianato la strada al complesso medico-industriale e ora deve spiegare perché debbano essere eliminate alcune prestazioni e chiusi alcuni reparti. L’insoddisfazione in ampie parti della popolazione è comprensibile; in effetti oggi pare sbagliato ciò che è stato considerato corretto per molte generazioni, e cioè che il benessere sanitario della popolazione sia in rapporto diretto con il numero dei medici, dei letti ospedalieri e dei medicinali somministrati. Partendo dal chiarimento di alcuni concetti come “sanità” e “politica sanitaria”, e da un accenno alle competenze autonome della politica sanitaria altoatesina, vengono delineate le linee guida di una nuova politica sanitaria multisettoriale.

Health policy – from the paradigm of disease to the one of health

Health policy, mainly seen as “healthcare”, is facing many challenges: an increase of degenerative diseases together with an increase in healthcare costs.

In the meantime, it becomes clear that a curative care system focusing on the single person undergoes excessive stress and has generated expectations it is unable to satisfy. The same goes for health policy. It has opened the way to the health-industrial complex for decades, and now it has to explain why some medical care has to be eliminated and wards have to be shut.

We can easily understand why part of the population does not agree. As a matter of fact, why should what was seen as being correct for many generations—i.e. that people’s healthcare is in a direct relationship with the number of doctors, hospital beds, and administered medicines—be considered wrong today? The article gives a general outline of a new multi-sectorial health policy by starting from the explanation of some basic concepts like “healthcare” and “health policy”, and then refers to the autonomous competences of the South Tyrolean health policy.